程运付有了新名字,但这并不奇怪——“拉面”是陪伴他十几年的事业,成为他的代号无可厚非。而当周围人的目光、过多的摄像头因为这个代号的价值而失控时,我们便需要从热闹的景观中警醒,去关心与程运付一样的“草根人物”们正如何在现实中生长。“草根”标签对一个人意味着什么?他们的经历与科班出身的明星有什么不同?他们是否有特有的困境?大众对他们的态度究竟该如何?RUC新闻坊搜集了近五年关于草根人物群体的报道,并对近年来大众知名度较高的8位人物相关报道进行分析,试图从他们的群体特征和个人经历中寻找这些问题的答案。“草根”一词直译于英文“grass roots”。19世纪处于淘金热时期的美国,流传着“黄金蕴藏在草根生长旺盛的山脉土壤表层之下”的说法,渐渐的,草根有了基层民众的含义。目前在中国,“草根”主要是大众娱乐领域的概念,相对于殿堂文化而言,草根文化就是大众文化、平民文化,生于民间长于民间。而“草根明星”,按照大众理解即是“老百姓成名”,也就是“非学院派”或“民间派”。[1]回顾草根“被发现”的过程,新兴媒体的出现始终与之联系。从最早的BBS、博客上出名的芙蓉姐姐,到凭借视频网站从流浪歌手变为草根明星的旭日阳刚、西单女孩任月丽,《星光大道》等平民选秀电视节目推出的“大衣哥”朱之文、阿宝,再到如今在网络短视频平台上爆火的拉面哥程运付、丁真。时代潮流中新兴媒体的出现,捧红了一茬又一茬的草根人物,而他们身上,大多数都带着“农村出身”的烙印。与依仗爆款影视剧成名而留下姓名的科班明星不同,草根人物的成名,往往伴随着强烈的符号特征,也难以让大众记住符号以外的名字。“朱之文”“任月丽”“程运付”的名字可能不为人所熟知,“大衣哥”“西单女孩”“拉面哥”却家喻户晓。而“大衣哥”的军大衣可以看作一个内涵丰富的符号,“淳朴善良、生活贫困而拥有美好追求、农民、体力劳动、物质简朴”等等片段式的印象随之产生。在成名的过程中,草根人物身上的草根符号也在被不断强化,“大衣哥”的军大衣极少脱下,甚至带着家中养的鹅参加访谈节目,而草根人物的故事,往往都被讲述为普通人怀揣着梦想并梦想成真的“现实童话”,草根式的成功代表着个人奋斗、勤奋等美好的价值观。旭日阳刚、大衣哥等草根歌手尽管表演水准无法与专业歌手相比,但大众对这种不完美抱以包容的态度,甚至将这种不完美视作原生态。从这种意义上而言,草根人物并没有创造出真正的属于自己的阶层文化,草根人物是群体形象,而没有独立的身份,他们的流行不是为了表演艺术,而是为了说出自己的故事,“草根人物”的意义,正在于借由大众媒介来直接讲述和呈现的“不同寻常的故事”。[2]我们搜集了自2017年1月1日至2021年3月22日对草根明星的媒体报道,对其进行情感分析,我们发现,媒体对草根明星的报道大多数为正面,报道数量在2017年和2020年较多,而在2020年,情感值为负面的报道相对增多,反映出草根明星相关的争议——“草根网红直播带货,部分直播带货商家涉嫌虚假宣传”“大衣哥朱之文家门被踹,消费名人不能没有底线”等等。对于大多缺乏完整包装、乍然爆红的草根人物来说,成名的事迹、具有辨识度的外型符号、接地气的形象气质都使大众很难产生负面情感。然而这些都只是故事的序章,未来的走向仍然充满着不确定性。“成名”打开了平凡生活的宝箱,从中涌出的关注赋予他们崭新的价值,为他们搭建了光鲜亮丽的人生舞台。我们整理了8位草根人物成名后的事业发展时间线,“春晚”“品牌合作”“演唱会”等象征着事业成熟的演艺与商业活动,与他们的姓名紧密相连。

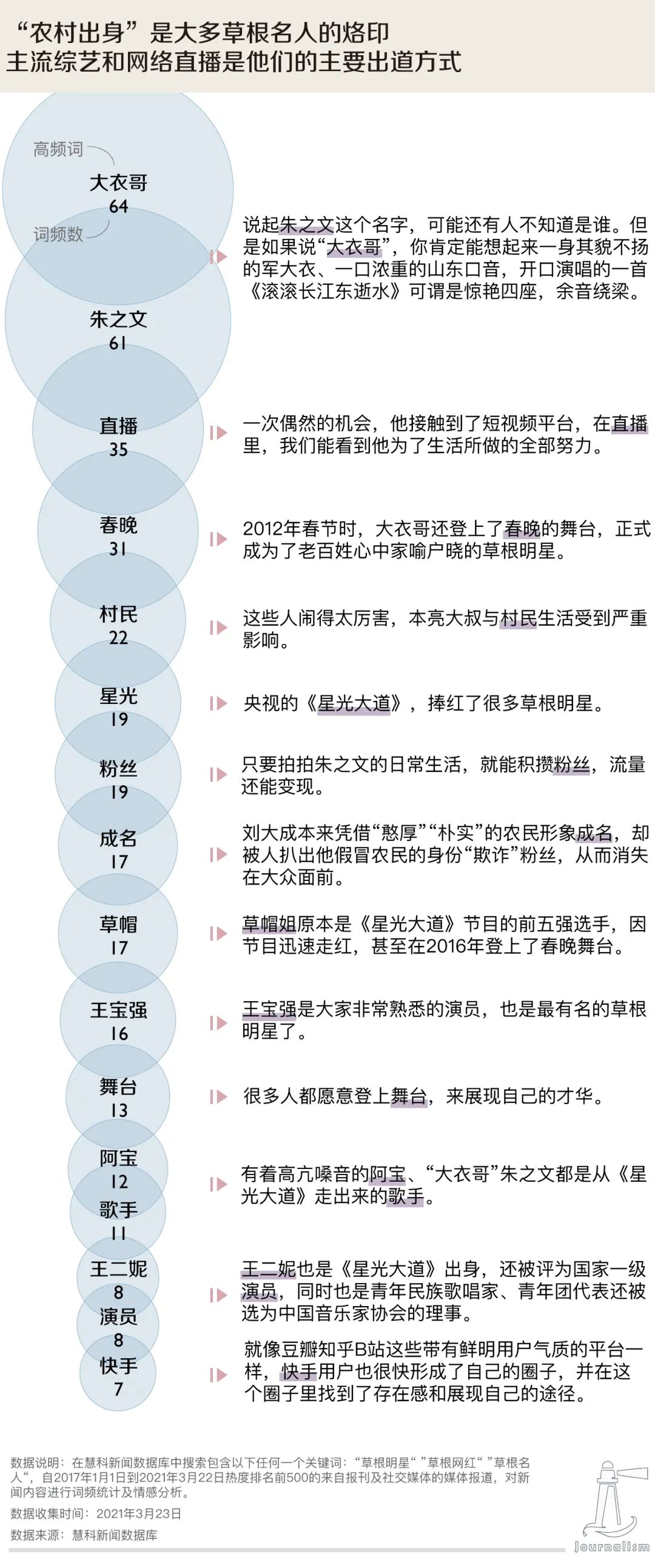

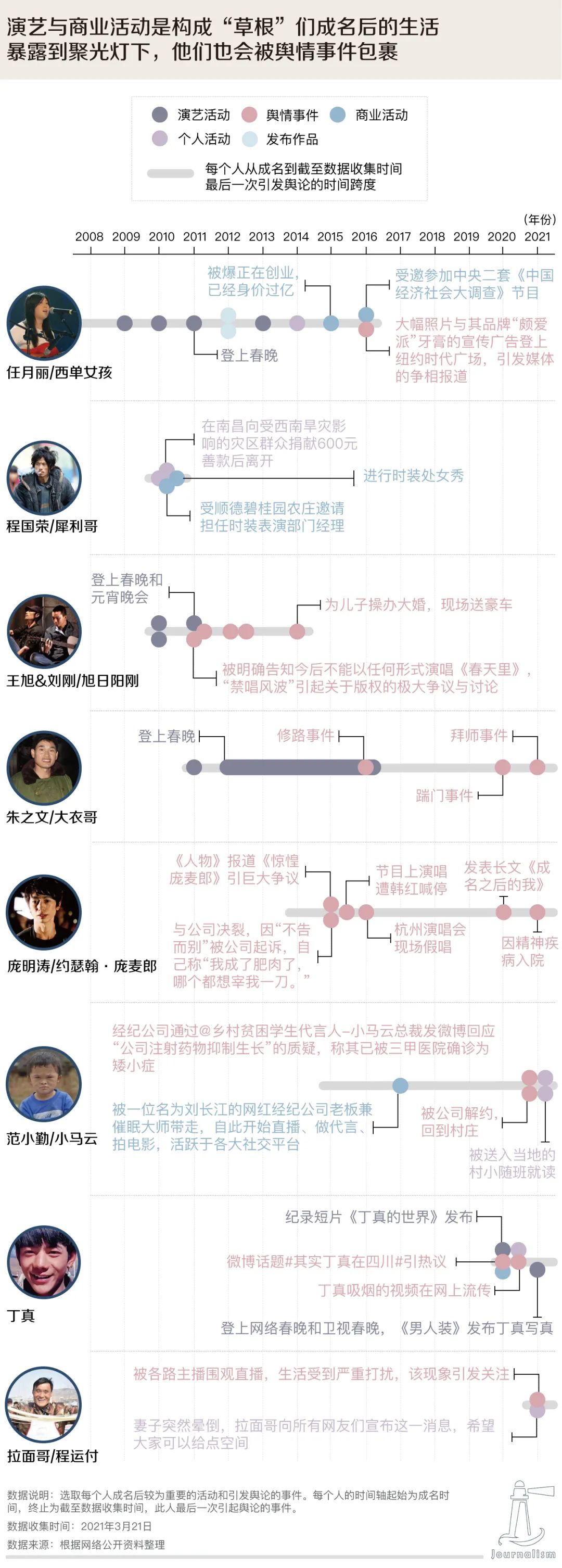

从十年前第一次参加选秀出道,春晚登台独唱,到去年底因为媒体人张晓磊的长文再一次进入人们的视野,朱之文或许是我们熟知的草根人物中热度维持最久的。纵览人物们从成名到沉寂的过程,任月丽、旭日阳刚都曾经一时爆红,却渐渐不再登上舞台,也不再被人谈起;而犀利哥程国荣更是昙花一现,媒体报道中的水花几乎都出现在他成名的当年。“草根”背后的平凡、淳朴、顽强等特征与主流价值观相契合。回顾这些草根人物的事业发展,我们不难看到“草根”标签为他们带来的红利:任月丽、旭日阳刚、朱之文都曾登上春晚及其他主流媒体中的节目,丁真作为家乡理塘县旅游形象大使,成为地方的宣传名片。但对于“成名”这个世界并没有准备的他们来说,刻板的标签也难免成为枷锁。当来自于农村的草根人物回归到日常生活,离他们最近的村民们成为躲不掉的压力。在朱之文的故事里,舞台之下的他几乎每一个引人关注的大事件都与村子有关,他成名后的生活改变了这个村庄,也被这个村庄改变了。每当朱之文走出自己的家门,二十几部手机就开始对着他拍摄。“九年了,没有一天清净的日子”。[3]面对更强大的权力主体,“草根”们常常身不由己。程运付走红后,摊位前挤满了各地而来直播的视频博主,让他不得不在采访里表示希望回归正常生活。如果他们作为成年人尚有决定自己生活的余地,那么范小勤所面临的——仅仅因为与马云相似的长相而被选中,开始做直播、做代言而最后又被公司“抛弃”的处境,则完全改变了他的生活,他的个人意愿在这个残疾与穷困并存的家庭中无足轻重。只留下人们为时已晚地责问一句,父母与公司是否尽到了监护责任?当一个普通人突然变成聚光灯下的焦点,观众往往格外关注他们成名后的状态——对财富的态度、对名望的态度、对家乡亲友的回馈。人们关注的不仅是普通人的才华,还是一个草根变成明星的励志故事,[4]是对理想中“草根”的臆想和渴望。因此,人们对旭日阳刚成员刘刚开豪车超速、持械斗殴感到失望,对庞明涛的野心感到困惑,对星光大道走出来的“草帽姐”徐桂花高调炫富感到愤慨。而前段时间丁真的抽烟“丑闻”,则是赋予他过多纯洁幻想的粉丝们与对这样人设不满已久期待着翻车的观众们一次激烈的碰撞。“草根”与高雅艺术的根本性脱节,使关于他们的庸俗观念如空气般紧紧将其包围,无论是顺应还是跌碎,似乎都很难逃脱。我们对比了上述8位草根人物在成名后一年内的相关报道高频词。若以朱之文为坐标,在他之前的草根人物世界里,“流量”尚未获得主导人们行动的力量,以春晚等央视节目为代表的主流赋权、品牌方发起商业合作、成熟的科班艺人与草根艺人接合,是“草根”们进入大众视野的主干道。那时的他们有完整的主体性,有一身适合从艺的才华技能,有人出唱片、拍电影,前行的方向盘被自己牢牢握在手里。但或许正因如此,与科班艺人相比的弱势地位,使他们在山头林立的娱乐行业既缺乏发言权,也缺少扎实的退路。比如,《春天里》对旭日阳刚的意义如同阿波罗的火种,“禁唱风波”这一瓢冷水将之浇熄后,成名也就沦为想象,逐渐破灭了。后来的故事是,流量入场,剧本走向发生变化。朱之文之后的草根人物们很少再走过去的路径——尽管他们的成名大多仍是天然而突兀的——在后来发展的道路上少了横冲直撞的粗糙感,多了更多“细腻”的人工栽培。然而,从现实来看,他者的介入往往使草根人物们的主体性慢慢丧失:范小勤离开家乡的3年里,生活由专人贴身照顾,[5]年龄与心智使他甚至无法辨认出自己身处“楚门的世界”,从最初到被抛弃一直充当签约公司手下的棋子;程运付的平静生活被人潮冲走,他被各路主播打扰、被老乡骗到临沂签了代为管理短视频账号的合同,[6]从现有报道来看,失控的生活仍没有回归他手里。略显异类、叛逆的庞明涛不具备旭日阳刚、朱之文这类“草根”的纯净特质,却和他们一样走“自我”的道路。坚持自己做音乐、与经纪公司闹上法庭、自我包装。他的“自我”与前人不同,那是极端而莽撞的执念,使他在挣扎中放大了身为“草根”的个体与现实间的张力,因此给了人们更多探讨与回味的空间。而丁真是平和且顺应潮流的幸运者。本人形象加成之外,理塘县的扶贫工作也抓住了机遇,将一场互联网狂欢流量引导到了真正需要的关注的文化扶贫、旅游扶贫领域。[7]在自身多重价值和外界公司团队的庇佑下,他得以平稳走上未来发展的道路。与其他多数草根人物不同,丁真触及了“草根”圈层之外的受众和大众怀抱中的流量,人们极少谈起他身上的“草根”符号,或者说这一符号被其他词汇替代,如纯净、野性等等。单靠个人的力量,“草根”无法表达自身,他们不得不借助和依附于大众媒介,并遵循媒介自身的规则。[8]互联网的崛起创造了“草根”成名与发展的新模式。与此同时,在这个模式之下当事者的主体性被外界瓜分,本人却被囿于弱势圈层中,很难受到足够的保护。要实现破圈亦有法则,只遗憾这个法则很难排除偶然性的作用,也很难永久生效。草根人物的活动不仅仅是一个人的活动,更是一系列制作、传播和接受“草根人物文本”的活动。从性质上看,“草根人物”是一个大众文化的典型文本。[9]而假如文化商品或文本不包含人们可从中创造出关于其社会关系和社会认同的他们自己的意义的资源的话,它们就会被拒绝,从而在市场上失败。[10]因此,那些能够走进公共视野里的草根人物,必定为大众带来了足够惊艳的价值。

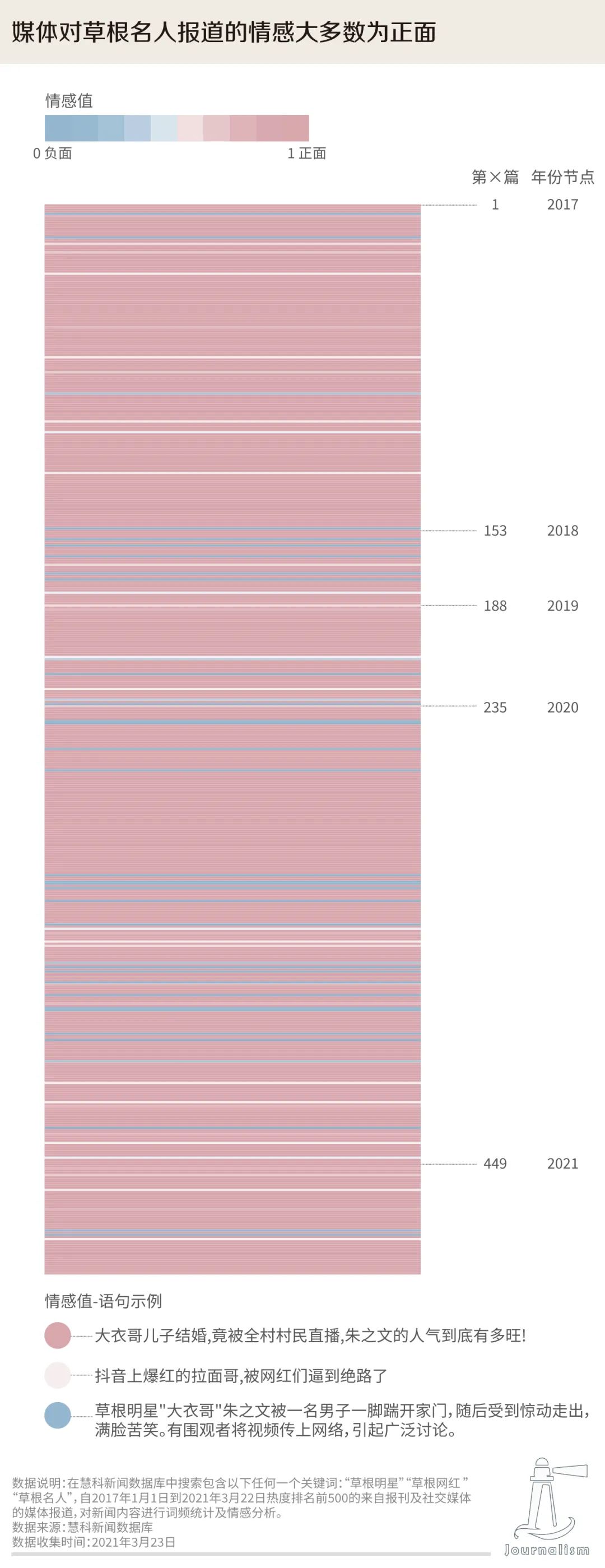

发出真实的、普通人的声音是草根人物文本中“民意”得到表达的体现。过去,人们感动于草根人物歌声里的疾苦和生命力,震撼于他们乍现时“不在其位,而谋其政”的突破感——那种“灵韵”是传统艺术最为根本的审美特性,为大众提供了积极的身份认同选择和情感宣泄口。而朱之文、范小勤、程运付的经历显示出这种民意表达与现实对抗的过程中受挫的一面:那些鲜活的“人”竟无法把控生活,或失去姓名,或沦为工具,或成为景观。2014年庞明涛爆火之后,人们常将他与来自湖北横店村的诗人余秀华作比较。2014年《诗刊》9月号中,编辑刘年曾这样评价余秀华的诗:“她的诗,放在中国女诗人的诗歌中,就像把杀人犯放在一群大家闺秀里一样醒目——别人都穿戴整齐、涂着脂粉、喷着香水,白纸黑字,闻不出一点汗味。唯独她用烟熏火燎、泥沙俱下,字与字之间,还有明显的血污。”人们面对农村出身、身有残疾的余秀华,能够在她与传统诗人的反差中发觉独特的触动,她身上来自“草根”的粗砺感被文学世界收留,只留下一种原始的、外放的审美感受。反观庞明涛,以及所有在现实世界的欲望中手足无措的“草根”们,或许正是缺乏着能收留他们的“另一个世界”。而倘若我们戒去浮躁,抛却一夜成名的妄想,愿意耐心将他们还原成独立的“人”来看待、理解,或许便能为他们创造那个世界。

Copyright © 2011-2022 廉讯网 版权所有

Copyright © 2011-2022 廉讯网 版权所有